|

|

|

|

|

|

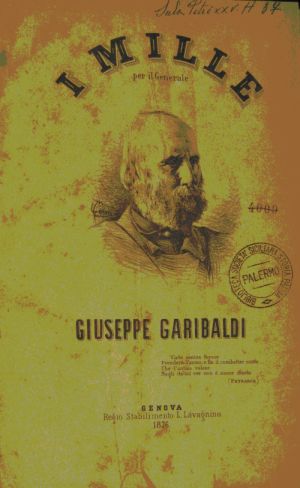

Erano uomini cresciuti in città: a Bergamo, a Milano, a Pavia, a Genova, a Venezia, a Livorno avevano sentito parlare della nuova campagna di arruolamento messa in piedi da Agostino Bertani e si erano precipitati a Villa Spinola non appena era corsa voce che Giuseppe Garibaldi, già mitico condottiero, li avrebbe guidati. Dunque era l'ambiente urbano il milieu in cui prendevano forma le istanze di partecipazione dei garibaldini, grazie alla presenza delle Università, molti erano gli studenti che si arruolarono, e alla circolazione di giornali e idee nei gabinetti letterari, nei caffè e persino nelle botteghe. Giovani dunque, entusiasti e pronti a mettersi in gioco.

Il più piccolo tra i Mille era Giuseppe Marchetti, nato a Chioggia il 24 agosto 1849, ma residente a Napoli, che, non ancora undicenne, aveva preteso di accompagnare il padre Luigi. Di donna ce n'era una sola, Rosalie Montmasson, al seguito dell'illustre marito, Francesco Crispi. Due erano i deputati al parlamento subalpino, Giuseppe Sirtori e lo stesso Garibaldi, due gli ufficiali dell'esercito sardo, il marchese Gaspare Trecchi e l'ungherese Stefano Türr.

Passati alla storia come le camice rosse, in realtà indossavano le divise più disparate e non mostravano alcuno scrupolo ad indossare l'uniforme turchese sabauda. Giuseppe Bandi ne I Mille da Genova a Capua affida alla penna ritratti indimenticabili di quella variopinta comitiva: cappelli a cilindro, berretti all'Ernani, grandi falde di feltro con piuma di struzzo su volti barbuti, e poi gli abiti da canonici dei tre religiosi spretati, i vestiti alla moda dei più giovani lombardi, indumenti da viaggio, vecchi soprabiti, palandrane scure e costumi da marinaio.

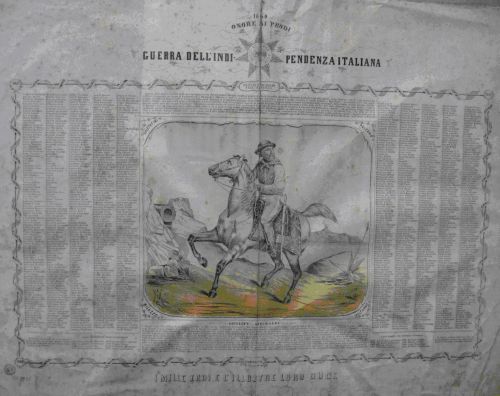

Giuseppe Abba non era l'unico scrittore fra i Mille: c'erano ad esempio Francesco Dall'Ongaro e Ippolito Nievo. Ma tanti erano anche gli scrittori che seguivano dall'esterno la spedizione: faceva parte del piano di costruzione del mito dare visibilità alla missione affidandosi a giornalisti italiani e stranieri. Tra questi merita una menzione speciale Alexandre Dumas, il celeberrimo romanziere francese, che seguì le vicende del 1860 nei panni del corrispondente per alcuni periodici d'oltralpe: «Le constitutionnel», «La presse» e «Le siècle». Con una straordinaria capacità affabulatrice, così descrisse l'entusiasmo garibaldino all'indomani della presa Palermo: «E quelli con le camicie rosse, che corrono qua e là a cavallo, a piedi, che vengono abbracciati, a cui si stringe la mano, a cui si sorride: quelli sono i salvatori; quelli sono gli eroi!»

Ma l'impegno di fissare la vivacità dello spirito di quegli uomini nella memoria collettiva non fu affidato soltanto al taccuino degli scrittori. Sui giornali illustrati vennero pubblicati innumerevoli ritratti dei protagonisti della rivoluzione, molti dei quali divennero delle vere e proprie celebrità. Al seguito dei Mille c'era persino un vero e proprio fotoreporter, Alessandro Pavia, autore dell'Album dei Mille, una galleria di eroi, monumento straordinariamente moderno a quella che già allora era considerata un'impresa epocale. Tanta fama e tanta gloria non potevano che riservare un destino luminoso a coloro che potevano essere considerati i seguaci della prima ora di Giuseppe Garibaldi.

Eppure, scrutando ancora una volta i dati della "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia" (vedi in fondo) e i fascicoli personali dei Mille, si scopre che, se da una parte è vero che molti tra i Mille vennero inquadrati all'interno dell'esercito regolare italiano o nell'amministrazione civile dello Stato come impiegati e che parecchi tornarono alla cura delle proprie terre o all'esercizio delle proprie professioni di medico, avvocato, farmacista, insegnante, tanti furono però coloro che dovettero sopportare anni di stenti dopo quell'esperienza esaltante. Alcuni chiesero sussidi al governo, altri si adattarono all'umile mestiere del bracciante, dell'operaio, del garzone.

Qualcuno scelse la vita dell'artista di strada e del prestigiatore e chissà quanto nelle sue esibizioni avrà attinto all'esperienza di un'impresa che fu mito ancor più che guerra (vedi in fondo per consultare il grafico sulle professioni dei Mille, Mille mestieri).

C.M.P.

Principale bibliografia di riferimento:

- AA. VV., Storia d'Italia. Annali 22. Il Risorgimento, Torino 2007;

- Abba G.C., Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille, Bologna 1965;

- Bandi G., I Mille da Genova a Capua, Firenze 1903;

- Cecchinato E., Isnenghi M., La Nazione volontaria, in Storia d'Italia. Annali 22. Il Risorgimento, Einaudi, Torino 2007;

- Crispi F., I Mille, Milano 1911;

- Duggan C., Creare la nazione: vita di Francesco Crispi, Roma - Bari 2000;

- Garibaldi G., I Mille, Bologna 1874;

- Martucci R., L'invenzione dell'Italia unita 1855-1864, Milano 1999;

- Riall L., Garibaldi: l'invenzione di un eroe, Roma - Bari 2007;

- Scirocco A., Garibaldi : battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo, Roma - Bari 2001;

- Trevelyan G. M., Garibaldi e i Mille, Bologna 1909;

- Villari L., Bella e perduta. L'Italia del Risorgimento, Roma - Bari 2010;

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|